1.あらすじ

※ネタばれ注意

ある日、故郷のインドを追われ、イギリスで小さなレストランを家族経営するカダム一家が、「より良い食」を提供するレストランにするため、南フランスの山間にやってくる。車の故障である町で足止めを食っていた。ふとしたきっかけで、あるレストランの向かい側にある空き家を見つけた一家のパパは、ここでレストランを開くこと決める。

向かいのレストランは、ミシュラン一つ星を誇る老舗フレンチレストラン。主人は、夫の死後、一人で切り盛りしているマダム・マロリーだった。

カダム家の次男のハッサンは、亡き母親からスパイスを受け継いだ料理の天才。一家の店は直ぐに人気店となっていった。しかし、向かいのマダムは、カダム一家の店から流れてくる賑やかなインド音楽と強烈なスパイスの匂いは、静かな雰囲気を守るマダムにとっては迷惑であった。

両店の主人であるパパとマダムは、険悪な関係になってしまう。その一方で、ハッサンはマダムの店の料理と、そして副料理長であるマルグリットに惹かれていた。そしハッサンはマダムに自身が作った料理の味を見てもらいたくなり、味見をしてもらう。マダムはそこで、ハッサンが本物の料理の天才であることを確信し、自らの店のレシピを彼に伝授することを決断する。いつしか、国籍も文化も歴史も異なる二つの店は、その垣根を越えて一つになろうとしていた。

ある日、故郷のインドを追われ、イギリスで小さなレストランを家族経営するカダム一家が、「より良い食」を提供するレストランにするため、南フランスの山間にやってくる。車の故障である町で足止めを食っていた。ふとしたきっかけで、あるレストランの向かい側にある空き家を見つけた一家のパパは、ここでレストランを開くこと決める。

向かいのレストランは、ミシュラン一つ星を誇る老舗フレンチレストラン。主人は、夫の死後、一人で切り盛りしているマダム・マロリーだった。

カダム家の次男のハッサンは、亡き母親からスパイスを受け継いだ料理の天才。一家の店は直ぐに人気店となっていった。しかし、向かいのマダムは、カダム一家の店から流れてくる賑やかなインド音楽と強烈なスパイスの匂いは、静かな雰囲気を守るマダムにとっては迷惑であった。

両店の主人であるパパとマダムは、険悪な関係になってしまう。その一方で、ハッサンはマダムの店の料理と、そして副料理長であるマルグリットに惹かれていた。そしハッサンはマダムに自身が作った料理の味を見てもらいたくなり、味見をしてもらう。マダムはそこで、ハッサンが本物の料理の天才であることを確信し、自らの店のレシピを彼に伝授することを決断する。いつしか、国籍も文化も歴史も異なる二つの店は、その垣根を越えて一つになろうとしていた。

2.2つのテーマ「食と命」と「人種や文化の壁」

この映画の一つ目のテーマは、「人種や文化の壁」です。インドで長年インド料理レストランを家族経営していた一家が、フランスで、しかも老舗フレンチレストランの前に開店し、インドレストランを営むという点です。ここ数年、移民や人種差別問題が世界的に多くなっていますが、まさに「人種や文化の壁を越えて共存できるか」ということが一つ目のテーマになっています。

監督いわく、この映画では、深刻な問題を取り上げつつ、しかしながら楽観的に「壁は乗り越えられる」というメッセージを込めているとのことでした。確かに簡単ではない問題ですが、「人種や文化の違いがあっても心を通わせることが可能なのだ」と伝えているのだと思います。

もう一つは「食」についてです。台詞やそれぞれのシーンに食に対する製作者(原作の著者)のしっかりとした思いが、ちりばめられています。 「食と人との関係」「食は命」「食物に対する感謝」「料理の素晴らしさ」「自然の恵み」などが美しく表現されています。そして見ている人に、しっかりと大切なメッセージを伝える力を持つこの作品に感激します。

監督いわく、この映画では、深刻な問題を取り上げつつ、しかしながら楽観的に「壁は乗り越えられる」というメッセージを込めているとのことでした。確かに簡単ではない問題ですが、「人種や文化の違いがあっても心を通わせることが可能なのだ」と伝えているのだと思います。

もう一つは「食」についてです。台詞やそれぞれのシーンに食に対する製作者(原作の著者)のしっかりとした思いが、ちりばめられています。 「食と人との関係」「食は命」「食物に対する感謝」「料理の素晴らしさ」「自然の恵み」などが美しく表現されています。そして見ている人に、しっかりと大切なメッセージを伝える力を持つこの作品に感激します。

3.「食育」となる素晴らしい台詞やシーン

はじめてみたとき、「食」の大切さ素晴らしさが伝わるシーンや台詞に感動し、その表現力に感激しました。それらをご紹介します。

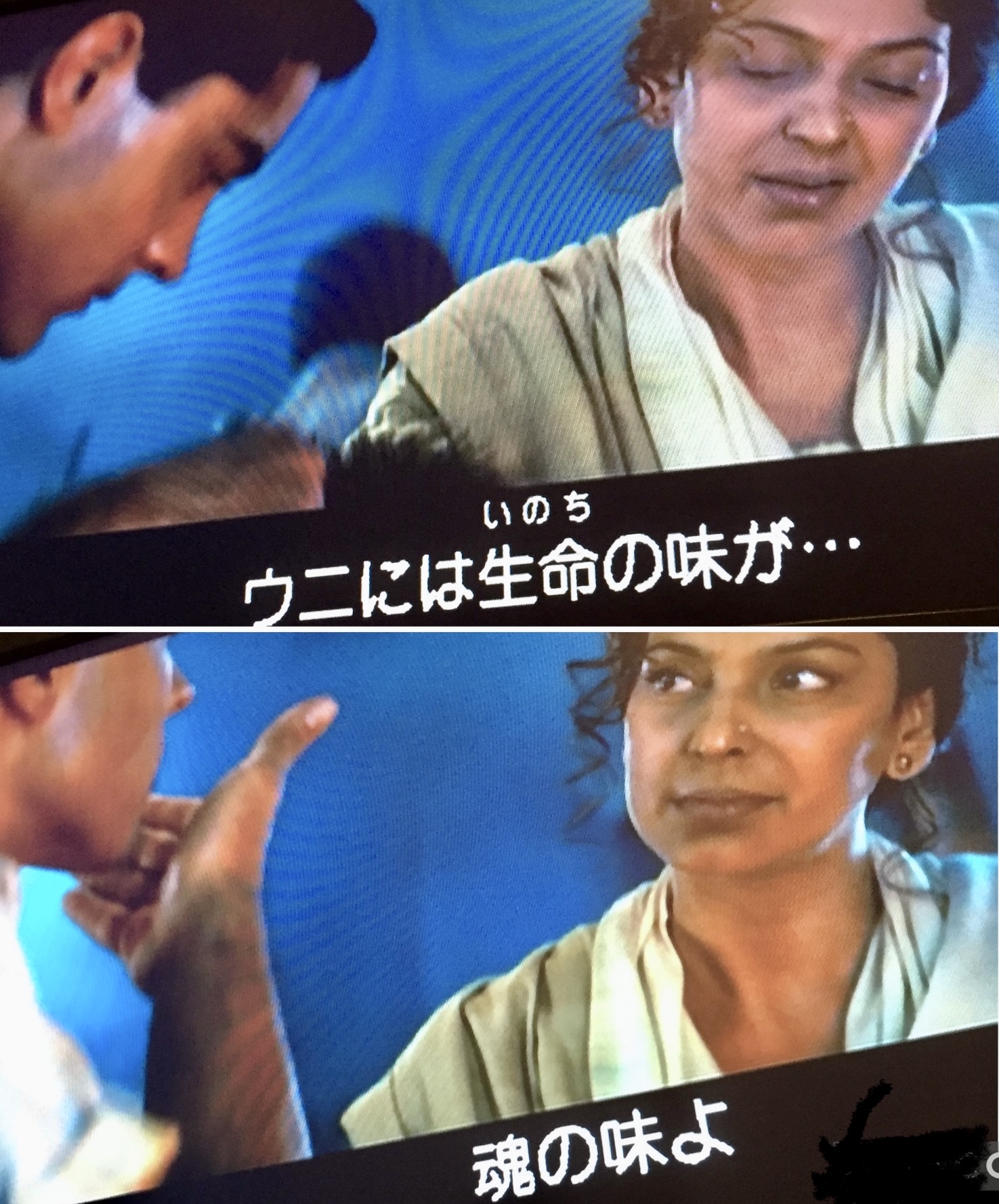

①「生命には味がある」

息子のハッサンに料理を教えるお母さんの台詞なのですが、「ウニは生命(いのち)の味が…生命には味がある」「殻の中に美しい生命そのものがある」「母の教えは、五感の目覚める教えでした」「料理には生き物の命を奪い―幽霊を生む」「幽霊をつくるのが料理」「食材には全て魂がある、そして僕は味の深さを学んだ」これらの台詞、表現が本当に素敵で、グッと心を掴まれます。

「料理の神髄」「料理を教えるにあたり一番大切な事」をプロの料理人である母親は息子にしっかりと教えているのです。料理のテクニックは勿論大切なのですが、上っ面の美味しい味付けや技術だけでは、真の美味しい料理にはならないということです。本物の料理人の料理になくてはいけないのが、魂・心ということです。本当に何よりも大切な事だと思います。

母親の言葉は、ハッサンの心にしっかりと根付き、パリ一番のシェフに登りつめた後でも、その言葉を何度も思い出しながら調理するシーンがあります。如何に有名になろうと、技術があがろうと、この神髄だけは、変わらず、絶対に無くしてはならないものだということです。

②「そこの野菜に魂も生命もないんです」

英国より、ヨーロッパに移住する際の入国審査時、入国の理由をきかれたときの台詞です。主人公一家は、イギリスの空港近く(=都会)に住んでいましたが、ヨーロッパでレストランを開くために来たといいます。何故、イギリスではだめなのかと聞かれます。その答えが「あそこの野菜に問題が…、魂も生命もないんです」と言います。都会の野菜は美味しいとは言えない、良い野菜とは言えないということです。英国に限らず、現代の都会においては、それが現実でしょう。しかし、本来の野菜は健全な土の力で、過剰な肥料や農薬の力で育つのではなく、生命力に溢れと自力で生きる力強さを持っています。それが「本来あるべき食」ということです。そして、そういう「食」は美味しいのです。残念ならがら、都会の人の多くが、その豊かさを知らないともいえるでしょう。

③「このトマトは何点だ?」

レストランを開く場所を探し歩いているときの台詞です。車を止めて、道沿いのトマトをもぎ取り、家族に手渡します。「10点満点でこのトマトは何点だ!?」その場の農作物を一口食べれば、健全な場所かどうか、すぐに分かるということです。住んでいたロンドンとは異なり、健全な農作物が育つ場所かのチェックです。“病んだ土に住む人は、病んでいる”といいますが、まさにその試験、チェック、見極めです。

この他にも劇中に“チェック(証明)”がいくつかでてきます。

ヨーロッパ入国時に「料理人としての資格・証明書は持っているか?」と聞かれ主人公は、特に資格はなく証明書もないので、自分の作ったサンドイッチを差し出します、これがその証明だと。

またフランスにレストランを構える時、目の前にミシュランの星1つを持つレストランがあるということに対して、パパは「お星さまキラキラがなんだ」と言います。「そんなものだけが料理の善し悪しを決めるものではない」ということです。食に限らないことだと思いますが、目に見えるものだけが全てではなく、大切な物や真実は見えないところにあったりする、ということだと思います。

④「オイルではなく、このセップ茸の土が良いのよ」

パリで一流シェフになったハッサンが、マダムの副料理長マルグリットと以前に一緒に作った料理をどうしても再現できずいたときのシーンです。理由をパリから帰省し、解明しようとマルグリットに相談するのですが、「問題は調味料のオイルでなく、セップ茸が生えていた場所。セップはこの土地が一番」と彼女が答える。まさに「土が食をつくる」ことを教えてくれるシーンです。味を決めるのは、つい、調味料と思いがちですが、「土、食物の育つ環境」ということです。現代は、まさに「食が工業化」してしまい、土地の個性、生命力が無くなってしまっているということを表現しています。

⑤インドの田舎料理=家庭料理の美味しさ温かさ

「食の都パリ」で、トップシェフまで上り詰めた主人公が、同僚のインド人が家から持参したお弁当を食べさせてもらうシーンです。妻が庭のかまどで焼いた愛妻弁当をおすそわけさせてもらい、涙を流すのです。ビジネスのために作る料理にはない、「インドから持ってきた生き生きとしたスパイスや郷土の素朴な味」「目の前の愛する大切な人のために愛情込めて作る料理」これこそが、心揺さぶる本物の料理とハッサンは思ったのだと思います。そして成功していたパリの街から、自宅とマダムの店がある山へと帰る決心をするのです。

①「生命には味がある」

息子のハッサンに料理を教えるお母さんの台詞なのですが、「ウニは生命(いのち)の味が…生命には味がある」「殻の中に美しい生命そのものがある」「母の教えは、五感の目覚める教えでした」「料理には生き物の命を奪い―幽霊を生む」「幽霊をつくるのが料理」「食材には全て魂がある、そして僕は味の深さを学んだ」これらの台詞、表現が本当に素敵で、グッと心を掴まれます。

「料理の神髄」「料理を教えるにあたり一番大切な事」をプロの料理人である母親は息子にしっかりと教えているのです。料理のテクニックは勿論大切なのですが、上っ面の美味しい味付けや技術だけでは、真の美味しい料理にはならないということです。本物の料理人の料理になくてはいけないのが、魂・心ということです。本当に何よりも大切な事だと思います。

母親の言葉は、ハッサンの心にしっかりと根付き、パリ一番のシェフに登りつめた後でも、その言葉を何度も思い出しながら調理するシーンがあります。如何に有名になろうと、技術があがろうと、この神髄だけは、変わらず、絶対に無くしてはならないものだということです。

②「そこの野菜に魂も生命もないんです」

英国より、ヨーロッパに移住する際の入国審査時、入国の理由をきかれたときの台詞です。主人公一家は、イギリスの空港近く(=都会)に住んでいましたが、ヨーロッパでレストランを開くために来たといいます。何故、イギリスではだめなのかと聞かれます。その答えが「あそこの野菜に問題が…、魂も生命もないんです」と言います。都会の野菜は美味しいとは言えない、良い野菜とは言えないということです。英国に限らず、現代の都会においては、それが現実でしょう。しかし、本来の野菜は健全な土の力で、過剰な肥料や農薬の力で育つのではなく、生命力に溢れと自力で生きる力強さを持っています。それが「本来あるべき食」ということです。そして、そういう「食」は美味しいのです。残念ならがら、都会の人の多くが、その豊かさを知らないともいえるでしょう。

③「このトマトは何点だ?」

レストランを開く場所を探し歩いているときの台詞です。車を止めて、道沿いのトマトをもぎ取り、家族に手渡します。「10点満点でこのトマトは何点だ!?」その場の農作物を一口食べれば、健全な場所かどうか、すぐに分かるということです。住んでいたロンドンとは異なり、健全な農作物が育つ場所かのチェックです。“病んだ土に住む人は、病んでいる”といいますが、まさにその試験、チェック、見極めです。

この他にも劇中に“チェック(証明)”がいくつかでてきます。

ヨーロッパ入国時に「料理人としての資格・証明書は持っているか?」と聞かれ主人公は、特に資格はなく証明書もないので、自分の作ったサンドイッチを差し出します、これがその証明だと。

またフランスにレストランを構える時、目の前にミシュランの星1つを持つレストランがあるということに対して、パパは「お星さまキラキラがなんだ」と言います。「そんなものだけが料理の善し悪しを決めるものではない」ということです。食に限らないことだと思いますが、目に見えるものだけが全てではなく、大切な物や真実は見えないところにあったりする、ということだと思います。

④「オイルではなく、このセップ茸の土が良いのよ」

パリで一流シェフになったハッサンが、マダムの副料理長マルグリットと以前に一緒に作った料理をどうしても再現できずいたときのシーンです。理由をパリから帰省し、解明しようとマルグリットに相談するのですが、「問題は調味料のオイルでなく、セップ茸が生えていた場所。セップはこの土地が一番」と彼女が答える。まさに「土が食をつくる」ことを教えてくれるシーンです。味を決めるのは、つい、調味料と思いがちですが、「土、食物の育つ環境」ということです。現代は、まさに「食が工業化」してしまい、土地の個性、生命力が無くなってしまっているということを表現しています。

⑤インドの田舎料理=家庭料理の美味しさ温かさ

「食の都パリ」で、トップシェフまで上り詰めた主人公が、同僚のインド人が家から持参したお弁当を食べさせてもらうシーンです。妻が庭のかまどで焼いた愛妻弁当をおすそわけさせてもらい、涙を流すのです。ビジネスのために作る料理にはない、「インドから持ってきた生き生きとしたスパイスや郷土の素朴な味」「目の前の愛する大切な人のために愛情込めて作る料理」これこそが、心揺さぶる本物の料理とハッサンは思ったのだと思います。そして成功していたパリの街から、自宅とマダムの店がある山へと帰る決心をするのです。

4.その他の魅力とまとめ

テーマや台詞だけでなく、ストーリー展開や料理映像の美しさなども楽しめます。ハッサンのライバルでもあり恋人になるマルグリットとの恋の行方や、頑固おやじハッサンの父とマダム・マロリーの関係なども、ワクワク・ちょっとドキドキします。

そしてインド料理、フランス料理、市場の食材の美しさも見どころの一つでしょう。夢がある映像美であるうえに、食欲もそそられます。

今回、食・命・自然・料理への見方を学べるとても素晴らしい作品としてご紹介しましたが、堅苦しいことは一切なく、単純に誰もが楽しめる映画でもありますので、気楽に見ていただくこともできます。

私の大好きな映画でもあり、世の中に伝えたい事がたくさん詰まっている作品です。一人でも多くの方に、是非、見ていただければと心から願っています。絶対おすすめです!

そしてインド料理、フランス料理、市場の食材の美しさも見どころの一つでしょう。夢がある映像美であるうえに、食欲もそそられます。

今回、食・命・自然・料理への見方を学べるとても素晴らしい作品としてご紹介しましたが、堅苦しいことは一切なく、単純に誰もが楽しめる映画でもありますので、気楽に見ていただくこともできます。

私の大好きな映画でもあり、世の中に伝えたい事がたくさん詰まっている作品です。一人でも多くの方に、是非、見ていただければと心から願っています。絶対おすすめです!